実験結果を相互比較するため、神戸大と東北大に同規模の実験装置を設置し、共通仕様の実験試料を使った。共通実験は試料

の組成や温度など条件を変えながら16回実施、熱発生の条件を探った。もっとも成績が良かったケースで120グラムの試料を使い、

10~20ワットの過剰熱が約1カ月持続した。

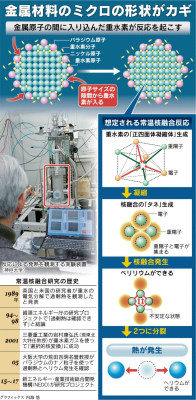

実験を通じて、発熱反応が起きる条件がはっきりしてきた。まず使う金属は1種類ではだめで「パラジウムとニッケル」のように2種類

を組み合わせる必要があることだ。しかも「パラジウム1対ニッケル7」「銅1対ニッケル7」のようにパラジウムや銅の比率を小さくすると

熱の発生も大きかった。

「適切な比率で作った試料には表面にナノ(10億分の1)メートルより小さいすきま構造ができる。この空間に水素が入り込んで反応が

起きているようだ」。研究グループ代表でテクノバのシニアアドバイザーを務める高橋亮人・大阪大名誉教授はこう説明する。

パラジウムや銅の比率が多いと、これらの金属が試料の周りをぎっしりと取り囲んでしまい、水素同士が反応する「場」ができないと

いうわけだ。「電気分解による実験で熱が発生するのは、金属の電極表面に偶然こうしたナノ構造ができていたためだろう」と高橋名誉

教授は指摘する。

注入する水素ガスが、重水素ガスでなく、通常の水素ガスでも発熱反応がおきることもはっきりしてきた。また、ガスを注入するとき

装置内の温度をセ氏200~400度に上げておくと、発熱反応が短時間で止まらず、数週間継続することも分かった。

東北大の装置では金属試料を取り付けたセラミックスが溶けるような高温も発生しており「通常の化学反応で説明できない未知の

反応が起きていることは間違いない」(岩村特任教授)という。

実際にどんな反応がおきているのか。極めて微細な空間で起きるとされる「凝集核融合」が高橋名誉教授によって提案されている。

重水素原子4つが1点に凝縮して核融合していったんベリリウムができる。これがヘリウム2つに割れて熱が発生する。通常の核融合の

場合に出る放射線がこの場合は出ないという。

研究グループは試料の構造を改良し、量を増やし、温度条件などを工夫することで現在より2桁大きい1キロワットの熱発生は可能と

みている。かつて再現実験がうまくいかず「ニセモノの科学」といわれた常温核融合は、今も不信感を持つ研究者がいる。高橋名誉教授は

「誰もが納得する結果を示してこの研究の意義を再び世に問いたい」と意気込む。

(編集委員 吉川和輝)